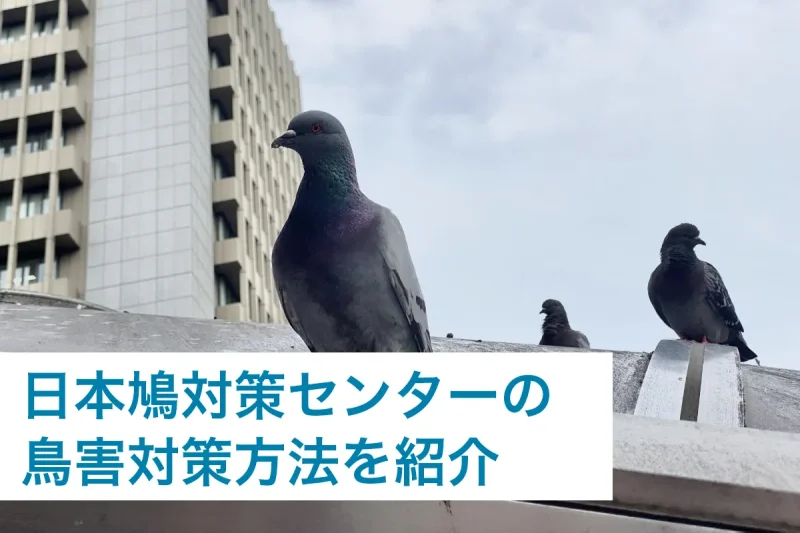

鳩対策/2025.09.09

マンションの大規模修繕工事と鳥害対策は同時にすべき?メリットや注意点を解説

マンションの大規模修繕工事を控え、同時に鳩などの鳥害対策も検討されている管理組合や管理会社の方は多いのではないでしょうか。「足場があるうちに一緒にやってしまえば費用が安くなる」というイメージをお持ちの方も少なくありません。

しかし、実際のところ同時施工は本当にメリットがあるのでしょうか。また、どのような場合に同時施工が適しており、逆にどのような状況では別々に行った方が良いのでしょうか。

今回は、「足場があれば安くなる」という一般的な認識の落とし穴から、具体的に大規模修繕と鳥害対策を合わせて成功させるための具体的な進め方まで、実践的な情報をお届けします。

鳩被害にお悩みの管理組合の方、大規模修繕を機に鳥害対策を検討している管理会社の方は、ぜひ最後までお読みください。

目次

1:大規模修繕工事と鳥害対策は一緒にやるべき?

「大規模修繕工事のタイミングで鳥害対策も一緒に行えば、足場代が浮いてお得になる」

このように考える方は非常に多く、実際に多くのマンション管理組合で同時施工が検討されています。しかし、本当にすべてのケースで同時施工がベストな選択なのでしょうか。

結論から申し上げると、同時施工が必ずしも最適とは限りません。マンションの構造、被害の状況、対策の方法によっては、分けて実施した方が費用を抑えられるケースも多く存在するのです。

1-1:なぜ同時施工が検討されるのか

「大規模修繕のついでに鳩対策もやってしまおう」と考える管理組合は非常に多く見られます。確かに「足場があるから安くなりそう」というイメージは分かりやすいものですが、実際にはもう少し複雑な事情があります。大規模修繕工事と鳥害対策の同時施工が検討される理由は、主に以下の3つです。

- ・予算の効率活用

- ・タイミングの良さ

- ・二度手間の回避

大規模修繕工事は多額の費用を要するため、修繕積立金から大きな支出をする際、「ついでに気になっていた鳩被害も解決したい」と考える管理組合が多いのは自然なことです。

また、マンション建築から年数が経過し、大規模修繕を検討する時期になると、同時に鳥害の問題も表面化することが多く見られます。「来年大規模修繕だから、そのタイミングに合わせよう」という判断が生まれやすい環境があります。

さらに、修繕工事前に鳥害対策を実施すると、外壁塗装や防水工事の際にネットを一度撤去し、工事後に再設置する必要が生じるケースがあります。この二度手間を避けたいという心理も働きます。

しかし、これらの理由だけで同時施工を決定するのは早計です。実際の現場では、足場があることで逆にコストが上がってしまう場合もあるからです。

集合住宅のベランダ面に鳩が住み着いている場合、通常は屋上からロープで降りて大きなネット1枚で対策を行います。この方法は非常にコスト効率が良く、足場も不要です。

ところが修繕工事で足場が組まれていると、ネットが足場に引っかかってしまい、この効率的な方法が使えません。結果として各階個別にネットを張らざるを得なくなり、かえって費用が高くなってしまうのです。

一方で、出窓部分や水切り部分に剣山(けんざん・鳥が止まりにくくする器具)を設置する場合は、足場を活用した方が効率的になります。

このように、対策方法や被害箇所によって最適解は大きく変わるため、一概に「同時の方が良い」とは言えないのが実情なのです。

1-2:実際にセットで行う管理会社の理由とは

管理会社が大規模修繕と鳥害対策の同時施工を提案する背景には、以下のような実務的な理由があります。

- ・予算承認の効率化

- ・工事業者との調整負担軽減

- ・住民の満足度向上

管理組合での予算承認は時間と労力を要し、理事会での検討、住民説明会、総会での議決と段階を踏む必要があります。管理会社としては、これらの手続きを1回で済ませたいという事情があります。

また、修繕工事と鳥害対策を別々に行う場合、それぞれ異なる業者との調整が必要になり、工程管理、住民への説明、近隣への挨拶など、管理会社の業務負担は倍になります。同時施工であれば、これらの調整を一括で行えるメリットがあります。

さらに、鳩被害は日常的にストレスを感じる問題のため、「修繕工事と一緒に解決できる」という提案は住民からの評価も高く、管理会社としてはサービス向上につながります。

しかし、管理会社の都合だけで同時施工を選択すべきではありません。最も重要なのは、そのマンションにとって最適で経済的な解決策を選ぶことです。

分譲マンションでは、被害状況に大きな差があることが一般的です。「40戸中10戸は対策が必要だが、残り30戸は被害がない」といった状況では、全面対策よりも個別対策の方が住民の理解を得やすく、費用も抑えられます。

足場がある状況では、外側から個別にネット設置が可能になるため、室内に入っての作業が不要になります。アポイント調整や荷物移動の手間が省け、かえって効率的になる場合もあるのです。

1-3:鳥害対策を後回しにした場合のリスク

「大規模修繕が終わったら鳩被害も自然に収まるかもしれない」と期待する方もいらっしゃいますが、これは危険な判断です。鳥害対策を後回しにした場合のリスクには以下があります。

- ・被害の拡大リスク

- ・健康被害のリスク増大

- ・次回修繕までの長期間放置

- ・清掃費用の継続的発生

鳩の被害は時間とともに拡大する傾向があります。最初は屋上の給水槽や非常階段など普段目につかない共用部分に住み着いていた鳩が、繁殖により個体数が増えると各戸のベランダなどへ生息範囲を広げていきます。

「最近急に鳩被害がひどくなった」という住民からの声が管理会社に寄せられるのは、このような被害の広がりによるものです。初期段階で対策を行えば最小限の費用で済んだものが、被害拡大後では大規模な対策が必要になります。

また、鳩の糞には病原菌が含まれている可能性があり、人間の健康に悪影響を与えるリスクもあります。特に小さなお子様や高齢者がいる家庭では、糞の清掃作業自体もリスクとなります。近年、健康被害に対する意識が高まっており、鳩被害を放置することによる住民の不満や健康不安は深刻な問題となります。

大規模修繕は通常10年ほどの周期で行われるため、今回見送ると次の機会まで長期間待つことになります。その間の被害拡大や住民の不満蓄積を考慮すると、決して経済的な判断とは言えません。

さらに、管理人による日常清掃では追いつかないレベルの汚れが続くと、専門業者による定期清掃が必要になります。根本的な解決を行わない限り、この費用は継続的に発生し続けます。

2:同時施工のメリットとコスト削減効果

適切な条件が揃えば、大規模修繕工事と鳥害対策の同時施工には確実なメリットがあります。特に費用面でのメリットは非常に大きく、場合によっては半分以下のコストで実施できるケースもあります。

2-1:足場共用による費用削減効果

大規模修繕工事と鳥害対策を一緒に行う場合、一番気になるのが足場を共用することで費用が安くなるかどうかです。ただし、削減効果はマンションによって大きく変わるため、事前にしっかりと検討する必要があります。同時施工による費用削減効果には以下の要素があります。

- ・具体的な削減効果

- ・マンション構造による違い

- ・再施工リスクの回避

一般的なベランダ(幅5メートル程度)の防鳥ネット設置費用は、通常約5万円です。この金額に対策が必要な戸数を掛けた金額が総費用となります。

個別に対策を行う場合、各戸へのアポイント取り、現地調査、個別施工と手間がかかり、結果的に戸数が増えても単価はほとんど下がりません。

しかし、大規模修繕時に足場を活用して外側から一括施工を行えば、これらの手間が大幅に削減されます。10戸〜20戸の対策であれば、個別施工と比較して大幅なコスト削減が実現できます。

ただし、すべてのマンションで同じ効果が得られるわけではありません。建物の構造や被害箇所によって最適な対策方法は変わります。

例えば、ロープアクセスが困難な高層階や複雑な構造を持つマンションでは、足場を活用した方が安全で効率的です。一方、シンプルな構造で全面対策が可能な建物では、屋上からのロープ作業の方が費用を抑えられる場合があります。

また、修繕工事前に鳥害対策を実施すると、外壁作業時にネットの撤去・再設置が必要になる可能性があります。この場合、実質的に2回分の施工費用がかかることになります。同時施工であれば、このリスクを完全に回避できます。

2-2:工程の一括管理によるスムーズな進行

大規模修繕工事と鳥害対策を同時に行う場合、単なる費用削減以上に重要なのが工程管理の効率化です。違う分野の専門業者が連携することで、今まではできなかった効率的な工事ができるようになります。工程の一括管理には以下のメリットがあります。

- ・施工順序の最適化

- ・業者間の連携効率化

- ・工期短縮効果

大規模修繕工事では、外壁検査・塗装・防水工事など様々な作業が段階的に進められます。鳥害対策は基本的に最後の工程となりますが、状況に応じて柔軟な調整が可能です。

例えば、南面は全面ネット設置のため足場解体後にロープ作業、東面は剣山設置のため足場利用といった具合に、面ごとに最適な方法を組み合わせることができます。

修繕業者、足場業者、鳥害対策業者の3者が密に連携することで、各作業の効率が大幅に向上します。特に重要なのは足場設置時の打ち合わせで、鳥害対策で使用する金具の取り付け位置や、ネットの干渉を避けるための足場配置など、事前の調整により後工程でのトラブルを防ぐことが可能です。

別々に実施する場合と比較して、全体の工期を短縮できるため、住民の負担軽減にもつながり、工事期間中の不便さを最小限に抑えられます。

2-3:管理組合との調整が1回で済むメリット

マンション管理組合での話し合いや決定には時間がかかるため、手続きを簡単にできることは大きなメリットになります。特に住民間の意見調整や予算承認において、同時施工は管理組合の負担軽減に大きく貢献します。管理組合との調整メリットには以下があります。

- ・合意形成の効率化

- ・反対意見への対応

- ・説明会の効率的な実施

マンション管理組合での意思決定には時間がかかります。理事会での検討、住民への説明、総会での議決と複数段階を経る必要があります。

鳥害対策の専門業者が理事会に出席し、被害状況の説明と対策提案を行うことで、住民の理解を得やすくなります。「なぜ対策が必要なのか」「どのような方法で解決するのか」を専門的な観点から説明できるためです。

総会では必ずと言って良いほど、費用負担に対する反対意見が出ます。「被害がない住戸もあるのに、なぜ共用費で負担するのか」という疑問は当然のものです。

この際、専門業者から将来的なリスクや予防効果について説明することで、説得力のある回答ができます。また、段階的な対策(被害箇所のみ先行実施、共用部分の予防対策併用など)の提案により、合意形成を促進できます。

住民説明会では、修繕工事と鳥害対策の内容を一度に説明できるため、住民の理解度向上と時間短縮の両方を実現できます。質疑応答においても、両方の業者が同席することで、より具体的で実践的な回答が可能になります。

3:同時施工を成功させるための流れや注意点

同時施工を成功させるには、計画段階から施工完了まで、各段階での適切な対応が不可欠です。特に異なる専門業者間の連携と、住民への配慮が重要なポイントとなります。

3-1:修繕と鳥害対策を同時進行させる際の流れ

同時施工を成功させる流れには以下の段階があります。

- ・事前調査・計画段階

- ・理事会での検討・承認

- ・総会での承認

- ・施工段階の連携

まず大規模修繕の計画が固まる前に、鳥害の被害状況調査を実施します。この段階で重要なのは、普段住民が気づかない箇所の確認です。

共用部分の非常階段、給水槽周辺、屋上設備周辺など、日常的に目にしない場所での被害状況を詳しく調べます。管理人からの情報収集も重要で、日々の清掃作業で感じている負担や被害の変化についてヒアリングを行います。

調査結果をもとに、対策プランを作成します。全面対策が必要か、個別対策で十分か、予防対策との組み合わせが効果的かなど、そのマンション特有の状況に応じた最適解を提案します。

理事会では、修繕工事を統括する建設会社と鳥害対策業者が合同で説明を行います。工程の組み合わせ方、費用配分、施工期間など具体的な内容を詳しく説明し、理事の理解を得ます。

この段階で重要なのは、足場業者との打ち合わせ内容の共有です。どの部分の足場をいつ解体するか、鳥害対策用の留め具取り付け位置はどこにするかなど、技術的な調整内容も含めて説明します。

総会では住民への詳しい説明を行います。一般的に、賛成票が50%以上なければ工事を進められないため、住民の理解と納得が不可欠です。

説明会では、被害がない住戸の住民に対しても対策の必要性を理解してもらう必要があります。将来的な被害拡大リスク、健康被害の可能性、予防効果の重要性などを、具体的な事例を交えて説明します。

実際の施工では、修繕工事が最優先となります。外壁塗装中はネット設置ができないため、鳥害対策は基本的に最後の工程となります。

ただし、状況に応じて柔軟な対応も必要です。例えば、一部の足場を先行解体してロープ作業を行う場合は、修繕業者との密な調整により、工程への影響を最小限に抑えます。

足場解体時には特に注意が必要です。解体作業でネットが損傷しないよう、足場業者との事前打ち合わせを徹底し、慎重な作業を依頼します。

3-2:鳥害対策は専門業者への依頼が必須な理由

大規模修繕業者に鳥害対策も合わせて依頼したいと考える管理組合もありますが、これは推奨できません。鳥害対策は建物の修繕工事とは全く違う専門分野で、間違った方法で施工すると安全性や効果に大きな問題が生じる恐れがあります。鳥害対策を専門業者に依頼すべき理由には以下があります。

- ・修繕業者では対応できない専門技術

- ・安全基準への適合

- ・施工方法の専門性

- ・長期的な効果保証

大規模修繕業者は建物の補修・改修については高い技術を持っていますが、鳥害対策は全く異なる専門分野です。鳥の種類、鳥の生態、効果的な対策方法、使用する資材の特性など、専門的な知識が必要になります。

防鳥ネットの設置には、消防法上の安全基準への適合が必要です。火事の時に逃げられるか、燃え広がりを防げるか、ネットの材質は安全かなど、厳しい基準をクリアする必要があります。

一般的な防鳥ネット(ホームセンターで販売されているような緑色のネット)は、これらの安全基準を満たしておらず、マンション共用部への設置は適切ではありません。万が一火災が発生した場合、避難に支障をきたしたり、火災が飛び火したり、燃焼時に有毒ガスが発生するリスクがあります。

専門業者が使用するネットは、緊急時の脱出を容易にする仕様や、燃焼時の安全性を確保した材質を使用しており、消防署への申請・承認も適切に行います。

また、効果的な鳥害対策には、アンカー工法とボンド工法の使い分けが重要です。

アンカー工法は壁面に穴を開けて金具を固定する方法ですが、ひび割れの発生や漏水リスク、資産価値への影響などの問題があります。一方、ボンド工法は専用接着剤で金具を固定する方法で、建物への負荷を最小限に抑えられます。

専門業者であれば、マンションの構造や設置箇所に応じて最適な工法を選択し、建物への影響を最小限に抑えた施工が可能です。

さらに、専門業者による施工では、適切な材質選択と施工技術により長期間の効果が期待できます。施工後のメンテナンスや万が一の不具合への対応も、専門業者であれば迅速かつ適切に行えます。

3-3:防鳥ネットや金具の再利用はできる?その他注意点まとめ

大規模修繕工事と鳥害対策の同時施工では、通常の単独工事では発生しない特有の課題や注意点があります。特に既存設備の取り扱いや異なる業者間の連携においては、事前の詳細な検討と準備が成功の鍵となります。同時施工における注意点には以下があります。

- ・既存設備の再利用可能性

- ・足場業者との連携で起こりやすいトラブル

- ・住民への配慮事項

- ・消防署への申請手続き

すでに防鳥ネットが設置されている場合、「このネットはそのまままた使えるのか?」という質問をよく受けます。答えは、留め具は劣化・破損していなければ再利用できるが、ネットに関しては、加工しながら取り付ける為、ほとんどの場合再利用出来ません。

安全基準を満たしたネットで、劣化や損傷がなければ再利用は可能です。ただし、修繕工事中に一時撤去が必要な場合、取り外しや再設置の費用が発生します。

古い留め具や不適切な材質のものは、この機会に適切なものへの交換をお勧めします。長期的な安全性と効果を考慮すると、新規設置の方が結果的に経済的な場合も多いのです。

また、同時施工でよく発生するのが、足場解体時のネット損傷です。足場作業者がネットの存在を十分に認識せず、解体作業でネットを破損してしまうケースがよくあります。

このトラブルを防ぐには、事前の打ち合わせが不可欠です。ネットの設置位置、取り扱い上の注意点、解体時の手順などを足場作業者の方へ詳しく説明し、慎重な作業を依頼しています。

また、足場解体後の点検も重要です。ただし、高所部分の損傷は地上からは確認が困難なため、万が一の損傷があった場合の対応方法も事前に取り決めておく必要があります。

施工中は住民生活への配慮も欠かせません。ベランダ内での作業が必要な場合は、プライバシー保護のためカーテンの使用をお願いすることが多いです。

また、ベランダに置かれた荷物や洗濯物の移動が必要な場合もあります。そのため、事前の案内と協力依頼により、スムーズな施工を実現できるよう最大限配慮する必要があります。

さらに、適切な防鳥ネットの設置であっても、消防署への申請が必要です。緊急脱出経路の確保、使用材質の安全性、設置方法の適切性などについて、事前承認を得る必要があります。

専門業者であれば、これらの手続きも含めて対応しますが、申請から承認まで一定の時間を要するため、工程計画に組み込んでおくことが重要です。

4:大規模修繕後に鳩が来なくなった?対策は不要?

大規模修繕工事が完了した直後、「鳩被害が減った気がする」「もう対策は必要ないのではないか」と感じるケースがあります。しかし、この現象は一時的なものであることがほとんどです。

4-1:「一時的に鳩が減った」はよくあるケース

大規模修繕工事の完了後、多くのマンションで「鳩がいなくなった」「被害が収まった」という声が聞かれます。しかし、これは修繕工事が根本的な解決をもたらしたわけではなく、一時的な環境変化による現象であることがほとんどです。修繕後に鳩が減る現象には以下の要因があります。

- ・工事による環境変化の影響

- ・鳩の学習能力と適応性

大規模修繕工事中は、騒音、振動、人の出入りが頻繁になるため、鳩にとって居心地の悪い環境となります。工事期間中(通常3〜6ヶ月程度)は鳩が一時的に別の場所に移動することがよくあります。

外壁塗装により建物の外観が変わることも、鳩の行動に影響を与えます。慣れ親しんだ環境の変化により、しばらくの間は警戒して近づかなくなる場合があります。

しかし、鳩は学習能力が高く、環境への適応性も優れています。工事が完了し、建物周辺が静かになると、徐々に元の生活パターンに戻ってきます。

特に、餌場が近くにある、安全な営巣場所がある、水場へのアクセスが良いなど、鳩にとって好条件が揃っている場合、必ず戻ってきます。一時的な減少に油断して対策を怠ると、以前よりも被害が拡大する可能性があります。

修繕工事完了後、鳩が戻ってくるまでの期間は通常1〜3ヶ月程度です。季節要因も影響し、春の繁殖期や秋の準備期には特に活動が活発になります。

「修繕後半年経っても被害がない」という場合でも、安心は禁物です。鳩の個体数増加や周辺環境の変化により、後になって被害が発生するケースも珍しくありません。

4-2:鳩の再飛来を防ぐには予防対策が必須

修繕工事により一時的に鳩がいなくなったとしても、根本的な環境要因(餌場、営巣場所、水飲み場など)が変わらない限り、鳩は必ず戻ってきます。この再飛来を防ぐには、鳩が戻る前の予防対策が最も効果的で経済的な手段となります。

鳩被害は、発生してから対策を行うよりも、発生前の予防対策の方が効果的で経済的です。一度住み着いてしまうと、鳩はその場所を安全な住処として記憶し、執着を示すようになります。

すべての箇所を一度に対策する必要はありません。被害状況に応じて段階的に実施することで、費用負担を分散できます。

まず被害が発生している箇所の対策を優先し、同時に共用部分への予防対策を実施します。屋上部分への電気ショック設置、パラペット部分への剣山設置など、鳩の侵入経路を遮断する対策が効果的です。

予防対策は初期被害対策と比較して費用対効果が高いという特徴があります。大規模な防鳥ネット設置が必要になる前に、電気ショックや剣山設置により鳩の定着を防げれば、長期的なコスト削減につながります。

特に共用部分への対策は住民の合意を得やすく、管理組合としても実施しやすい対策です。

予防対策実施後も、定期的な効果確認が重要です。管理人による日常巡回での状況確認や、住民からの情報収集により、早期発見・早期対応が可能になります。

4-3:修繕後に効果的な対策を施すタイミングとは

修繕工事が終わった後に鳥害対策を行う場合、最も効果的なタイミングがあります。早すぎても遅すぎても効果が減少するため、鳩の行動パターンと季節要因を考慮した戦略的なアプローチが必要です。修繕後の対策実施における重要なポイントには以下があります。

- ・最適なタイミングの見極め

- ・季節要因の考慮

- ・修繕業者との連携継続

- ・緊急対応の準備

修繕工事完了後の対策実施には、適切なタイミングがあります。工事直後はまだ鳩が警戒している可能性があるため、少し様子を見てから実施することが一般的です。

ただし、あまり長期間放置すると、鳩が再び定着してしまうリスクがあります。工事完了後1〜2ヶ月程度で被害状況を確認し、必要に応じて対策を実施することをお勧めします。

鳩の活動には季節性があります。春の繁殖期(3〜6月)は特に活動が活発になるため、この時期前の対策実施が効果的です。

秋から冬にかけては比較的活動が落ち着くため、この期間に対策を実施することで、春の繁殖期に備えることができます。

さらに、修繕工事完了後も、必要に応じて修繕業者との連携を継続することが有効です。保証期間中であれば、足場設置が必要な高所作業についても相談できる場合があります。

また、次回修繕時期の参考情報として、鳥害対策の実施状況や効果について記録を残しておくことも重要です。

修繕後に予想外の被害が発生した場合の対応策も準備しておきます。信頼できる鳥害対策業者との連絡体制確保、緊急時の予算措置検討など、迅速な対応ができる体制作りが重要です。

5:修繕前・修繕後の特殊ケースと対応策

標準的な同時施工以外にも、様々な特殊ケースが存在します。それぞれの状況に応じた最適な対応策を理解しておくことで、より柔軟で効果的な対策が可能になります。

5-1:修繕まで数年ある場合にできる対策

大規模修繕まで数年の期間がある場合、「修繕時まで我慢すれば良い」と考えがちですが、この期間中に被害は確実に拡大し、最終的により大きな費用負担となる可能性があります。この期間を上手に使って、段階的に対策を進めることが大切です。修繕まで期間がある場合の対策には以下があります。

- ・暫定対策の重要性

- ・段階的な予算計画

- ・修繕計画への組み込み

- ・記録と情報蓄積

大規模修繕まで5〜6年ある場合、「それまで我慢しよう」と考えるのは適切ではありません。被害は時間とともに拡大し、住民の不満も蓄積されていくからです。

まず考えたいのが、被害が深刻な箇所のみの個別対策です。緊急性の高い箇所から順次対応することで、被害拡大を防ぎながら修繕時期まで適切に管理できます。

費用面では、修繕積立金の計画的な活用により段階的な対策が可能になります。年間の管理費予算の中で対応できる範囲から始め、効果を確認しながら対策範囲を拡大していく方法が現実的でしょう。小規模な対策であっても、適切に実施すれば大きな効果が期待できるため、特に共用部分への予防対策は住民の理解も得やすく実施しやすい対策となります。

また、長期修繕計画の見直し時に鳥害対策も含めて検討することをお勧めします。修繕時期と合わせた総合的な対策計画により、より効率的で経済的な解決策を立案できるでしょう。

さらに、修繕までの期間を有効活用して被害状況の詳細な記録を蓄積することも重要です。どの箇所にどの程度の被害があるか、季節による変化があるか、対策の効果はどうかなど、詳細なデータを収集しておけば修繕時の対策立案に大いに活用できます。

5-2:先に防鳥ネットを貼っている場合は貼り直してもらえるのか?

「すでにネットを貼っているんだけど、修繕工事の時はどうなるの?」という相談をよく受けます。古いネットをそのまま使えるかどうかや、誰が費用を負担するかなど、気になる点がたくさんありますよね。既存ネットがある場合のポイントは以下の通りです。

- ・既存ネットの再利用は可能か

- ・撤去・再設置の手順と条件

- ・費用負担の区分け

- ・新規設置への更新検討

すでに防鳥ネットが設置されている場合、まず現在のネットが安全基準を満たしているかの確認が必要です。消防法に適合しない材質のネットが使用されている場合は、修繕を機に適切なものへの交換をお勧めしています。

古いネットの多くは、現在の安全基準を満たしていない可能性があります。特に10年以上前に設置されたものは、材質や施工方法が現在の基準と異なる場合が多いのです。

修繕工事で一時撤去が必要な場合、再設置の可否と条件について事前に確認する必要があります。

既存ネットが安全基準を満たし、劣化や損傷がなければ再設置は可能な場合がありますが、難しいケースが多いです。また、撤去・保管・再設置の費用が発生します。場合によっては、新規設置の方が経済的になることもあります。

また、既存ネットの撤去・再設置費用の負担については、事前の取り決めが重要です。修繕工事の一環として処理するのか、鳥害対策の範囲として別途費用負担するのか、明確にしておく必要があります。

一般的には、修繕工事に支障をきたす既存設備の撤去は修繕工事の範囲、対策効果を維持するための再設置は鳥害対策の範囲として整理されることが多いようです。

既存のネットが古い基準で設置されている場合、修繕を機により効果的で安全な対策への更新を検討することをお勧めします。新しい技術や材質により、より長期間の効果と安全性を確保できます。

5-3:大規模修繕工事と鳥害対策を同時に行わない方が良いケース

これまで同時施工のメリットを説明してきましたが、すべてのマンションで同時施工が最適解とは限りません。建物の条件や状況によっては、別々に実施した方が効果的で経済的な場合があります。同時施工が適さないケースには以下があります。

- ・全面対策が可能な建物構造

- ・被害状況が軽微な場合

- ・合意形成が困難な場合

- ・技術的な制約がある場合

建物がシンプルな構造で、屋上からのロープアクセスにより全面に大きなネット1枚での対策が可能な場合、足場は不要です。むしろ足場があることでネットの設置が困難になるため、別々に実施した方が経済的です。

このケースでは、修繕工事完了後にロープアクセスによる対策を実施することで、大幅なコスト削減が可能になります。

また、現在の被害が軽微で、予防対策程度で十分と判断される場合、大規模修繕との同時施工は過剰対策となる可能性があります。

電気ショックや剣山設置など、比較的小規模な対策で十分な場合は、修繕工事とは独立して実施することで、費用と時間を節約できます。

また、住民間で鳥害対策への意見が大きく分かれている場合、修繕工事と抱き合わせで進めることは適切ではありません。修繕工事の進行に影響を与える可能性があるためです。

この場合は修繕工事を優先し、鳥害対策については別途時間をかけて合意形成を図ることをお勧めします。

さらに、建物の構造や周辺環境の制約により、修繕工事と同時に鳥害対策を実施することが技術的に困難な場合があります。安全性を優先し、それぞれ最適なタイミングで実施することが重要です。

5-4:賃貸マンション・管理組合が難航している場合の対策

分譲マンションとは異なる課題を抱える賃貸マンションや、住民間の意見調整が困難な管理組合では、標準的なアプローチでは解決が難しい場合があります。このような状況では、より柔軟で段階的な対応策が必要になります。困難な状況での対応策には以下があります。

- ・賃貸マンションでの課題

- ・段階的なアプローチ

- ・管理組合の合意形成支援

- ・部分的な対策から開始

- ・外部専門家の活用

- ・長期的な視点での説明

賃貸マンションでは、オーナーが鳥害対策の必要性を理解していても、入居者の同意を得ることが難しい場合があります。また、空室の多い建物では、費用対効果の判断が困難になることもあります。

このような状況では、まず共用部分のみの対策から開始することが効果的です。屋上設備周辺、非常階段、エントランス周辺など、入居者の生活に直接影響しない範囲での対策により、効果を実証します。

効果が確認できれば、入居者からの理解も得やすくなり、段階的に対策範囲を拡大できます。

管理組合での合意形成が難航している場合、中立的な専門家による説明会の開催が有効です。鳥害対策の専門業者が、被害状況の客観的な分析、対策効果の説明、費用対効果の試算などを提示することで、住民の理解促進につながります。

全面的な対策への合意が困難な場合、まず被害が深刻な箇所のみの部分的対策から開始します。効果を実感した住民からの支持により、段階的に対策範囲を拡大していくアプローチが現実的です。

管理組合だけでは解決が難しい場合、マンション管理士や建築士などの専門家に相談するのも良い方法です。第三者の視点からアドバイスをもらうことで、良い解決策が見つかることがあります。

目先の費用負担だけでなく、長期的な視点での説明が重要です。対策を実施しない場合のリスクと費用、早期対策による効果と経済性を具体的に示すことで、住民の理解を得やすくなります。

タグ

タグ